Material

Lehm, Wolle und Bauschutt

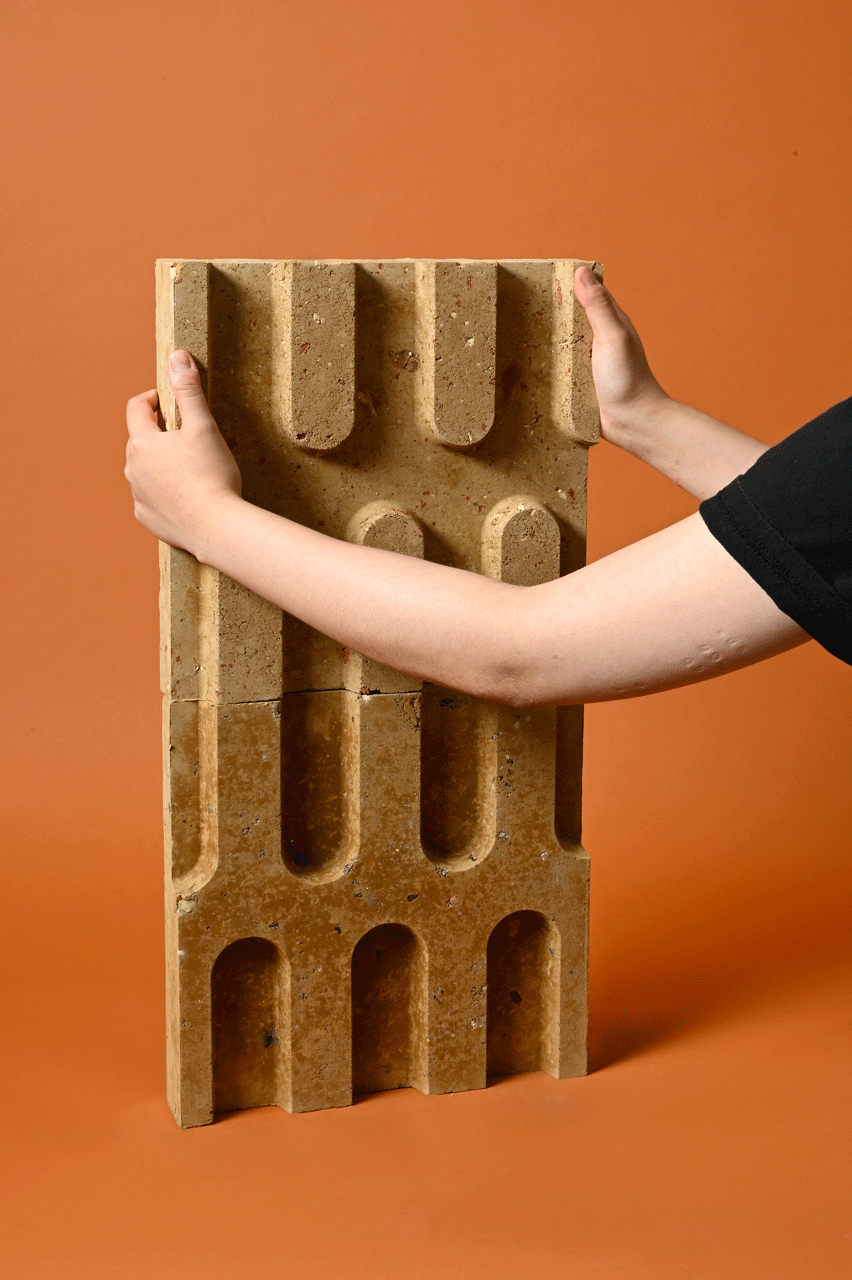

mäander

Wie können wir die Schwäche des Materials in eine Stärke verwandeln und die Gestaltungsmöglichkeiten mit Stampflehm erweitern?

Wind und Wetter hinterlassen Spuren in der Landschaft, erzeugen Erosionen und verändern ihre Formen. Man denke nur an wilde Gebirgsformationen oder die Wege, die sich Wasser durch das Terrain sucht. Für die menschliche Architektur ist daher der Schutz vor den Naturkräften von grundlegender Bedeutung, um sie langfristig intakt zu halten. „Mäander“ hingegen integriert Erosion gezielt ins Konzept, indem es sich, an die Tradition der Stampflehmbauweise anknüpfend, die Schwäche ungebrannter Erde zu eigen macht. Der Fokus liegt auf ungebrannten Lehmfliesen für die Außenwand, die eine reduzierte Materialbeständigkeit haben, dafür aber vollständig recycelt werden können. Es gibt zwei komplementäre Positiv-Negativ-Formen, die flexibel kombinierbar sind. Das Relief der Fliesen, anfangs von exakter Geometrie, wird mit der Zeit immer weicher und nimmt ein organisches, mäanderndes Aussehen an. Es beginnt ein Wechselspiel zwischen Material und Klima, in dem die Naturkräfte den Gestaltungsprozess übernehmen.

Das Projekt is in Zusammenarbeit mit Izumi Yano im Rahmen des GreenLab-Projektes an der Kunsthochschule Weißensee entstanden.

Betreut von Barbara Schmidt, Zane Berzina, Mina Mahouti, Mark-Jan Bludau und Andreas Kallfelz.